タイポグラフィ実践講座

※終了回は、動画講義でフォローいただけます。

【第15期】10/16(水)・10/23(水)・10/30(水)・11/6(水)・11/13(水)・11/20(水)・11/27(水)・12/4(水)予定

※変更になる場合があります

フォント・字詰め・文字組み・レイアウト...センスに依らない、文字の技術とテクニック。デザインに関わる方が、身に付けておくべき本質を学ぶ。

ハードウェアとソフトウェア両面における、デジタル機器の進化によって、だれでも容易に、簡単なデザインを組むことができるようになりました。しかしその一方で、デザインの観点から体系立って構築された文字に対する意識も希薄になってきています。文字は全体の意思、トーン&マナーを決定するうえで重要な役割を担います。デザインの本質を理解した、深みのある提案ができないのであればグラフィックデザイナーの存在価値はなくなってしまいます。裏を返せば、文字だけで世界が成立する、タイポグラフィを駆使したデザインがあるように、文字を味方に付けることができれば、デザインをする人間にとって、これほど心強いことはありません。とはいえ、校了間際まで、コピーの変更や文字修正がある中で、なかなか現場で時間をかけて考えていられない部分であることも事実です。

色、写真等がもたらすデザインの雰囲気は、見るだけでもある程度吸収することができ、マネして作りやすいといわれています。一方で文字はバランスが掴みにくかったり、ミリ単位の誤差で違和感につながったりするため、一朝一夕に技術を身に付けることはできません。文字をデザインで成立させることは、本来非常に大変なことです。文字を必要以上に崩してしまったり、意味を深く考えずに配置をしてしまうと、写真等の他の素材がどんなによくても、そのデザインは台無しです。そこで本講座では、文字自体が持つイメージと、アートディレクション全体における文字の役割の両方を学ぶことで、デザインのクオリティ向上を図る力を身につけます。

こんな方におすすめの講座です

デザインのクオリティやアートディレクションについて学ぶ機会が少なかったが重要性が高く危機感を感じている

文字によって与えたい印象をコントロールできるようになりたい

デザイン歴は長いが文字に関するスキルが高いわけではない

文字組みやフォントの選び方など変な癖が染みついていないか不安

感覚に頼ってやっていてもなんとなくしっくりこないデザインになってしまう

Web における文字の見せ方を学びたい

本講座のポイント

講師はアートディレクター・グラフィックデザイナーなどの第一線で活躍し、有名企業の広告や施設、映画祭などを手掛けて数々の広告賞を受賞してきた講師陣! 現場で活躍するための土台を実例も交えて学ぶことが可能です。

色や写真とは違い良い作品に似せられないのが文字です。 色、写真等がもたらすデザインの雰囲気は、見るだけでもある程度吸収することができ、マネして作りやすいといわれています。一方で文字はバランスが掴みにくかったり、ミリ単位の誤差で違和感につながったりするため、一朝一夕に技術を身に付けることはできません。美しく、そして読みやすく文字を配置できるようになるためには、センスや感覚ではなく、文字の意味を捉え、どんな文字をどう構成するべきなのかを知ることが重要です。

文字をデザインで成立させることは、本来非常に大変なことです。文字を必要以上に崩してしまったり、意味を深く考えずに配置をしてしまうと、写真等の他の素材がどんなによくても、そのデザインは台無しです。文字をデザインとして扱えるようにするためには、文字としての魅力を残しながら、絵として捉える必要があります。本講座では、文字自体が持つイメージと、アートディレクション全体における文字の役割の両方を学ぶことで、デザインのクオリティの向上を図ります。

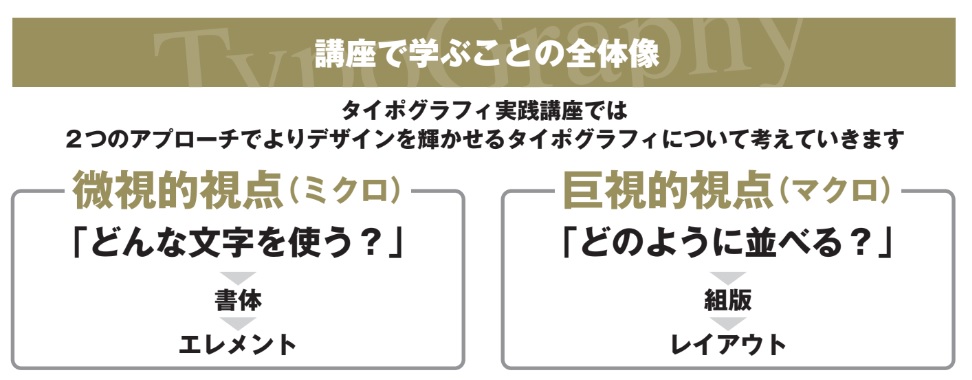

講座で学ぶこと

文字が持つ役割と、文字組みの基本

文字が持つイメージ

文字がもつ役割と表現を理解するには、人に例えることが効果的です。例えば「書体」は声色に例えられ、「サイズ」は声量、「組み方」は話し方に例えられます。同じ人物でも、ときどきのシチュエーションによって、ボリュームや喋るスピードを変えることがあるように、文字によって受ける印象はさまざまです。右図のように同じ言葉だとしても、声量が大きい人や小さい人、若々しい声や熟年の味わい深い声と、文字毎に異なる特徴が表れます。シンプルに短い主張をしたいのか、長時間にわたって話を聞いてもらいたいのか。これから組む文字の目的や内容に沿って、的確な表現を使い分けるためには、「文字」が人に与えるイメージや印象を理解する必要があります。

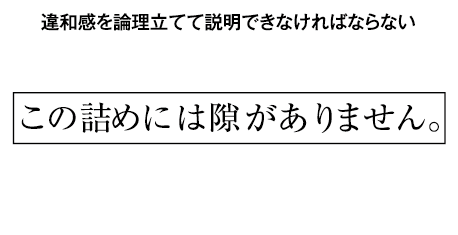

文字組みの違和感に気付けるようになる

字詰めの作業は、快適に読むことができる、美しく見える、といった人間の生理に基づいて行われるものです。そのため、おかしい場所に気付き、何が不自然なのかを認識できれば、誰でも適切に修正することができます。しかし、問題になるのは、文字組みの甘い部分に気付けないということです。本講義では演習を通して、違和感がある箇所を見つけ、どのようにすれば読みやすく、そして綺麗に見せられるのか。論理立てて説明できるようトレーニングを行います。●社員の協力を得る秘訣 ●他部署の巻き込み方 ●少人数でパワフルな広報活動を行う方法

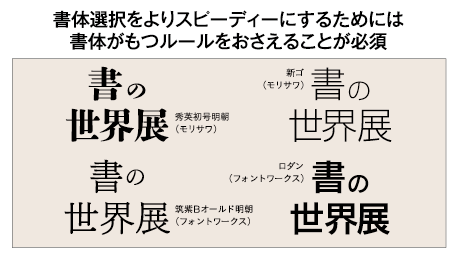

表現したいイメージに適した書体を選ぶ

書体の基礎知識をおさえる

書体には明朝体やセリフ書体のような汎用性の高いものからディスプレイ体のようにピンポイントに使うものもあります。デザインのクオリティを高めるためには、求められているイメージから逆算して書体を選定し、しっかりとそのデザインに落とし込むことが必要です。また、いつも同じ書体に落ち着いてしまうのは、その書体の背景について知識が足りていないことが原因です。本講座ではまず、今さら聞くことができない書体に関する基本的な知識から押さえます。そして表現したいイメージに適した書体を選択するために、それぞれの書体が持つ特徴や成り立ちについて学びます。

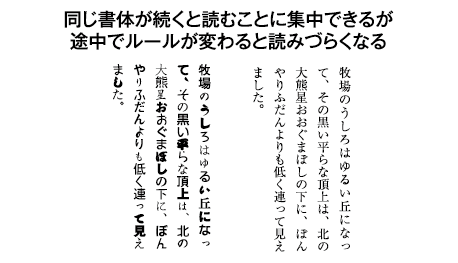

機能に合わせた文字選びのポイント

すべての書体はある一定のルールに則って文字がデザインされています。一定のルールでデザインされた文字を連続して見ていくと、その形がもつイメージは無意識のものとして定着し、意識は文字の中身を理解することに集中できます。しかし、文字を追うごとにそのルールが変わってしまうと、そこがひっかかりとなって文章が読みづらいものとなってしまいます。書体にルールを設けるためには、機能面からも書体選択の考え方を学ぶことが必要です。

目的別ロゴの作り方

テキスト一語一語に役割を持たせる

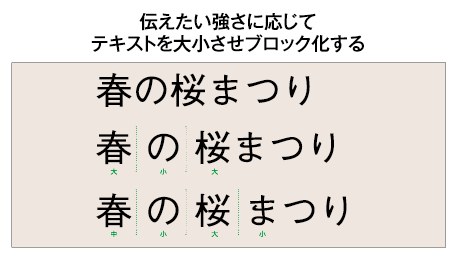

ロゴや、タイトル、見出しのデザインというと、いかにして目立たせるかと、その「かたち」ばかりに注力してしまいそうですが、もっとも重要な要素が「組み」です。組む前の段階では、まだ何の情報もないただのテキストです。ロゴや、見出しのデザインをするうえで、まずはテキストを一語一語に分割していき、伝えたい強さ、意味の大小によって、テキストに役割を持たせていくことが必要です。

デザインに合わせてアレンジを加える

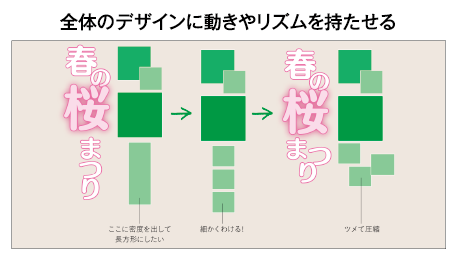

ロゴや、見出しをデザインする際に多いのが、「もっと目立たせたい」「もっとロゴっぽくしたい」など、「既存になにか変化をつけたい」と漠然と思うことです。しかし、感覚的に文字に変化を付けるだけではテーマにはまらず、メッセージは上手く伝わりません。ロゴや見出しのように、見せる文字をつくるには、おおきなカタマリで捉え、徐々にそのブロックを、目的に沿った文字のかたちに整えていくことが必要です。本講座では、レイアウトに最適化し定着化させるためのブロックの組み方、文字の調整の仕方について学びます。

文字要素のみでイメージをコントロールする

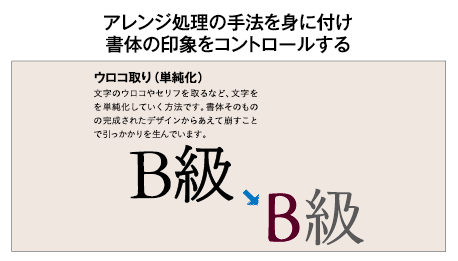

処理を施しやすい文字を選択する

ロゴや見出し、タイトルのデザインに取り組む際に、「既存書体をただ使用するのではなく、変化をつけなくてはならないのではないか」「フォント打ちっぱなしではダメなのではないか」と多くの人が考えがちです。しかし、文字のビジュアルは変化をつけると見る側の好き嫌いになってしまい、よほどテーマに合致したデザインでない限り、好きと思わせるのは大変な作業です。結果、適当に崩しているのではという評価にもつながってしまいがちです。まずは、既存書体で線や塗りなど、さまざまな処理を想定したうえで適した書体を選択する眼を養います。

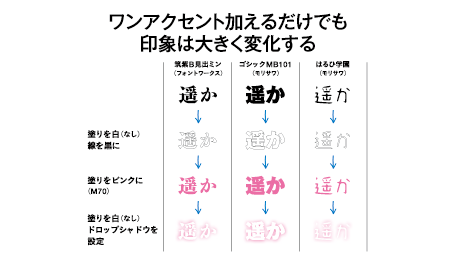

イメージに合うかたちをつくる

イメージに近い書体は決まったものの、いまいちしっくりこないという場合、線幅や線長、先端などにわずかに処理を施すだけでも印象の変化をつけることができ、求める仕上がりイメージに近づけることができます。本講座では、ノーマルの文字を題材に、イラストを加えてみたり、トリミングをしたり、グラデーションを変えてみたりと、ワンアクセントを加えることで意図するイメージにコントロールできるようトレーニングします。

情報量が多いときのデザインテクニック

優先順位を決めて整理する

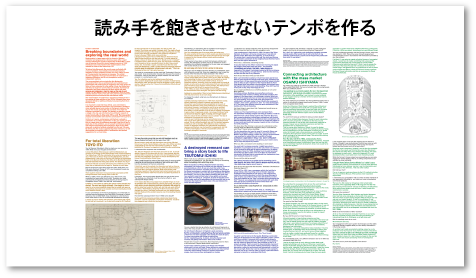

全体のデザインの中で、文字をなんとなく配置していては、伝えたい情報もうまく伝わりません。特に、文字数が多く情報量が多い場合は、上手に文字を配置しないと読む側が疲れてしまいます。しまいには、文字が多すぎるからと、読まずに捨てられてしまうこともあるかもしれません。一方で、情報量が多かったとしても、デザインでコントロールすることで、読みやすく手にとってみたいと思えるデザインに仕上げることもできます。情報量が多いときに、メリハリが利いた読みやすいデザインにするための優先順位の決め方を学びます。

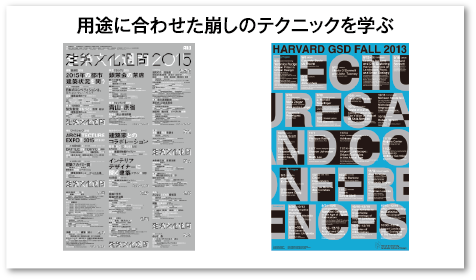

訴求内容に沿ってデザインを崩す

要素を正確に把握して、見た目に揃っているデザインは、とても美しく機能的で正しいデザインだといえます。しかしデザインは正しいだけでは無個性になったり、匿名的になりすぎてしまい、魅力の弱いものにもなってしまいます。うまい「崩し」を知っているクリエイターは、崩すことで今まで見慣れていたデザインに新たな価値を生み出します。しかし最初から崩すのではなく、一度揃えてから、魅力的に見せたい部分を崩すことが必要です。本講座では正しく揃えたうえでどのように崩すと魅力的な画面構成にできるのか、事例を基に学びます。

文字の配置で美しく見せる「仕組み」をつくる

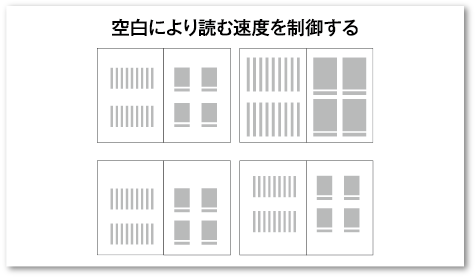

余白の使い方を意識する

余白の使い方を少し意識するだけですっきりとしたデザインに見せることができます。これは紙のグラフィックに限らず、Web デザインにおいてユーザーのシーンを考え、LP を作成する担当者にも有効です。デザインでの「余白」の存在はとても重要で、ホワイトスペースをうまく生かしたデザインは最初から白をどう扱うかが計算されています。余白が無いと、コントラストが濃い状態が続き、目が休まりません。加えて、無用な干渉も生まれ、「情報認識」の妨げにもつながってしまいます。誘目性や情報伝達の効果を高める余白の使い方を学びます。

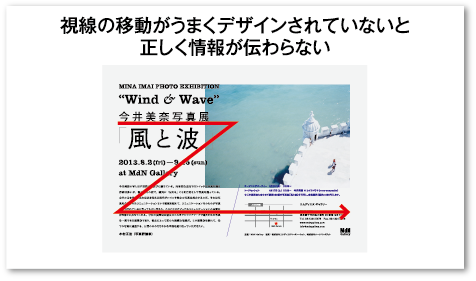

導線を意識して文字を配置する

ポスターでも、新聞広告でも、書籍でも、一度にすべての要素を一目で捉えることはできないので、見る側には必ず視線の動きがあります。まず、目に飛び込ませたい要素、あとから読んで欲しい要素など、見る人の時間軸も含めデザインすることが必要です。なぜ、この文字を、その場所に配置しているのか。レイアウトにおける効果的な導線を考慮しながら、文字の配置テクニックを学びます。

カリキュラム

| 時間 | 講義内容 |

| 第1回 | デザイナーとして知るべき文字の基礎知識〜書体・組版・ロゴ(1) ・書体とは ・書体の歴史 ・書体の分類と機能 ・読ませる文字と見せる文字 ・組版の基礎(横組み) |

| 第2回 | デザイナーとして知るべき文字の基礎知識〜書体・組版・ロゴ(2) ・組版の基礎(縦組み) ・タイポグラフィと造形性 ・ロゴの本質 ・ロゴ講評 ・アドバイス |

| 第3回 | 処理によって文字の印象をコントロールする(1) ・文字を太らせる/細くする ・角を丸くする/トリミングする ・文字の比重を変える ・一部をパーツにする ・基本図形から削りだす |

| 第4回 | 処理によって文字の印象をコントロールする(2) ・文字にパターンやテクスチャをつける ・オリジナルのウロコを追加する ・手書きの文字を利用する ・ビジュアルを文字化させる |

| 第5回 | 文字情報を”正しく・楽しく・美しく”見せるデザインとレイアウト(1) ・情報書き書き出す ・優先順位をつける ・改行位置の決め方 ・情報をグループに分ける ・情報を配置する ・情報を装飾する ・色を使い分ける |

| 第6回 | 文字情報を”正しく・楽しく・美しく”見せるデザインとレイアウト(2) ・盤面率と余白 ・仮想のグリッドライン ・グリッド拘束率 ・造形ジャンプ率 ・図版率 ・画面を分割する ・視線の検証 |

| 第7回 | より良いコミュニケーションをするためのアートディレクション(1) ・コミュニケーションとしてのタイポグラフィ ・マーケティング課題を整理する ・ビジュアルとコピーの役割を考える |

| 第8回 | より良いコミュニケーションをするためのアートディレクション(2) ・課題演習/プレゼンテーション ・全体のバランス、情報の優先度を確認して調整する ・細部を突き詰めて世界観を高める |

講師紹介

カイシトモヤ氏

株式会社ルームコンポジット 代表取締役/アートディレクター

下北沢のデザインオフィス、株式会社ルームコンポジット代表取締役/アートディレクター。東京造形大学グラフィックデザイン専攻領域 教授。グラフィックデザインを軸に、クライアントと並走できるデザインプロセスやコミュニケーションの新しい形を模索中。主な著書に「たのしごとデザイン論 完全版」「How to Design いちばん面白いデザインの教科書 改訂版」等。香港国際ポスタートリエンナーレ金銀銅賞など。

柿木原 政広氏

株式会社 10inc代表 アートディレクター グラフィックデザイナー

1970年広島県生まれ。ドラフトを経て2007年に株式会社10(テン)を設立。JAGDA会員。東京ADC会員。主な作品にsingingAEON、R.O.U、藤高タオルのブランディング、角川武蔵野ミュージアム、NEWoMan横浜、信毎メディアガーデンのCI、東京国際映画祭、 静岡市美術館、などを手がける。カードゲーム「Rocca」をミラノサローネに2012年から出展。著作に福音館の絵本「ぽんちんぱん」「ひともじえほん」など。 2003年日本グラフィックデザイナーズ協会新人賞受賞。NewYorkADC賞、ONESHOW PENCIL賞、東京ADC賞、GOOD DESIGN賞受賞。

古平 正義氏

FLAME アートディレクター グラフィックデザイナー

1970年大阪生まれ。アキタ・デザイン・カンを経て、97年よりフリーランス、2001年FLAME設立。 主な仕事に「ラフォーレ原宿」広告・CM、スキンケア「oltana」ブランディング、「Fender」「アートフェア東京」「Mercedes-Benz Art Scope」他のアートディレクション、Char・佐野元春・INORAN・GLAY・一青窈・AKB48等のCD/DVDジャケット・ミュージックビデオ、BAO BAO ISSEY MIYAKEとのコラボレーションなど。 ONE SHOW Gold/Silver、D&AD Yellow Pencil、東京ADC賞など受賞。

澁谷 克彦氏

グラフィックデザイナー

81年東京藝術大学デザイン科卒業。資生堂宣伝部を経て現在フリー。「クレ・ド・ポー ボーテ」「SHISEIDO」「INOUI」といったグローバルブランドのグラフィック、CI、広告+パッケージ+スペースなど、すべてのコミュニケーションを一貫させたブランドデザインを手がける。2011〜2017年、資生堂の企業文化誌『花椿』のアートディレクション。女子美術大学教授。亀倉雄策賞、ADC会員賞、ADC賞、TDC金賞、JAGDA新人賞、NYADC特別賞など受賞。

修了生の声

修了生の活躍事例を知る

受講生の声

普段なんとなくで使ってしまっていたフォントについて知識をつけたかったので、本だけでは理解しにくいフォントの選び方なども学べて画面も見やすく満足度が高いです。

ロゴのブラッシュアップが行われて参考になりました。より良い完成度を求めるために実践していきたいと思います。

実践の上、解説をいただけてとても分かりやすい講義でした。情報量の多いものの扱いに悩んでいたので、解決への兆しが見えたように思います。

情報整理したうえで、どういうストーリーを持たせて、主役とその他とのバランスを考えながらレイアウトするか等、なかなか思い切れない部分の指摘、改善点を教えていただけて大変勉強になりました。

少しでも気になったらまずは無料 体験講座・説明会へ

申し込みは下記へ

ライブ説明会

「タイポグラフィから見えるデザインの本質」

ライブ配信

2024/8/28(水) 19:00~20:15

講師:カイシトモヤ氏

株式会社ルームコンポジット 代表取締役/アートディレクター

▼こんな方へおすすめです▼

・本等で調べても、ポイントとして何を抑えるべきか、何から始めるべきか分からない

・これまで自己流でやってきたが、部下に教える手前、実務でも原理に基づいたやり方を身につけたい

・どんな文字組みが美しいのか自体なんとなく気分でやってしまっている

デジタルであれ、グラフィックであれ、商業デザインでは必ずと言っていいほど文字を使います。 例えばフォントの種類や並べ方1つで印象が大きく変わることもありますが、 タイポグラフィそのものについて学ぶ場は限られており、デザイナーにとっては「何となくの感覚」でやっているか、 我流になっていることも少なくありません。体験講座では、商業デザインとタイポグラフィの関係性の紐解きながら、 タイポグラフィを考える上での基本的な考え方をお伝えします。

講座概要

| 開催日時 | 【途中入校受付中・第5期】2024年10月16日(水)開講コース 19:00~21:00 全8回 ※終了回は、動画講義でフォローいただけます スケジュール:10/16(水)・10/23(水)・10/30(水)・11/6(水)・11/13(水)・11/20(水)・11/27(水)・12/4(水)予定 ※変更になる場合があります |

| 講義形式 | オンライン・ライブ配信講座受講形式 ※Zoomを活用予定 |

| 受講定員 | 40名 |

| 資料 | PDFダウンロード |

| 受講のご案内 と注意事項 | 受講にあたっての全ての連絡事項は原則、開講前にお送りするinfo-educ@sendenkaigi.co.jpからのメールをご確認ください |

| 受講料金 | 100,000円(税込 110,000円)申込金20,000円(税込 22,000円)含む ※1週間の動画補講つき ※リアルタイム参加での演習多数のため、ライブ参加を推奨しております |

よくある質問

満席になり次第、締切といたしております。

Webサイトで募集をしている限りは受付をいたしておりますが、

できるだけお早めに申し込みいただくことをオススメしております。

ZOOMを使ったオンライン開催となります。

講義ごとにPDFでの共有を予定しています。

毎回、講義終了直後に質疑応答の時間を設けております。

※当日ライブ出席をすることでのみ質問できます。ぜひご活用ください

※動画補講の受講では質疑応答ができかねます。できる限りライブ出席をされることをお勧めします

法人お申込みの方には『請求書払い』、個人お申込みの方には『クレジット払い(一括)』『銀行振込(一括)』『教育ローン(分割)』があります。

お申込み手続きは、『講座に申込む』から行えます。※宣伝会議オンラインへのログインが必要です。

初めての方は、先に会員登録をお済ませください。

本ページのお申し込み画面から、申し込み形態で『個人申込』支払方法で、『教育ローン』を選んでお申込みください。

※申込金のみ、事前に銀行振込(三菱UFJ銀行 青山支店 普通 1145602宛て)が必要になります。

その後、提携会社の教育ローンの申込みURLをご登録のメールアドレスにお送りいたします。お好きな分割数を3回~36回からお選びください。教育ローンの審査は最短で当日ご回答になります。

注意事項・禁止事項

- 受講は受講者本人に限ります。他人に貸与・譲渡することはできません。尚、同一の講座を別々の方に受講いただくことは禁止としております。また、同一講座の受講中において、参加者の途中変更はできません。

- お申込み後のキャンセルは原則承っておりません。

- 万一、受講前に受講予定の方の参加ができなくなってしまった場合は、事務局までお問合せください。

- 受講者として申込・登録されていない方の受講は一切お断りしております。別の方がご受講された場合、人数分の金額をご請求します。

- 一旦納入された申込金・受講料は、受講前・受講途中にかかわらず、いかなる理由であっても払い戻しや次期への振り替えはできません。

- 天候不順によるアクシデントや講師の都合、受講者数が一定数を下回った場合等、諸事情により直前に開講日程が変更・中止、開講形式がオンデマンド形式に変更、となる場合がございます。

- 弊社と発注者は互いに暴力団、及びその他の反社会的勢力に該当しないことを表明・確約します。万が一、上記に反していることが判明した場合には、直ちに無条件で本契約を解除します。

- 弊社と同様の教育講座を開催している企業、人材紹介業、受講生への営業・勧誘等を目的とするご受講等に関しましては、審査の上、お申し込みをお断りする場合がございます。また、お申し込みから審査までの間に、ご請求書類の発送など、決済処理の進行が行われる場合がございます。あらかじめご了承ください。

- 下記のような行為があった場合は、受講をお断りすることがあります。①他の受講生や講師の迷惑となるような行為、授業の進行を妨げるような行為 ②故意または重大な過失により著しい障害または損害を与えた場合 ③講座の運営に支障をきたす言動が認められたとき ④受講の手引きの記載内容やお願いに反する行動を重ねて行った場合 ⑤法令または公序良俗に反する行為

- 本申込書により(株)宣伝会議が取得した個人情報は受講手続きや各種連絡、講座運営、ダイレクトメールなどの方法で出版物や講座、イベントのご案内等をお送りするために利用します。プライバシーポリシー(https://www.sendenkaigi.com/privacy/)をお読みいただき、同意の上、お申し込みください。

- 講義内容について、SNS投稿、第三者への公開、録音・録画など、複製ならび2次利用を一切禁止します。違反した場合は、弊社のサービスの利用停止と法的措置をとらせていただく可能性がございます。ただし、感想を発信いただくことは問題ございません。